赤坂インターシティコンファレンスがお届けするコンファレンスフォーラム「赤坂 MAKES GOOD IDEAS」。コロナ禍を経て、多くのオフィスワーカーの働き方も変化しました。2023年2月21日に開催したフォーラムでは「『今、働く場所を考える』-我々が今やらなければならないこと」をテーマに、お二人の識者にこれからの働き方やオフィスの在り方について伺いました。講演内容をアーカイブ記事としてご覧いただけます。

Text: Mika Iwasaka

講演 2:企業力を高めるオフィスとは「これからのオフィスを考える」

講演者:

CBRE リサーチヘッド マネージングディレクター

大久保 寛 氏

(講演日:2023年2月21日)

私はCBREのリサーチ部門の責任者をしています。調査データをベースに今現在オフィスがどういう状況にあるのか、さらに、私から見た今後のオフィスの展望を皆さんと分かち合いたいと思います。

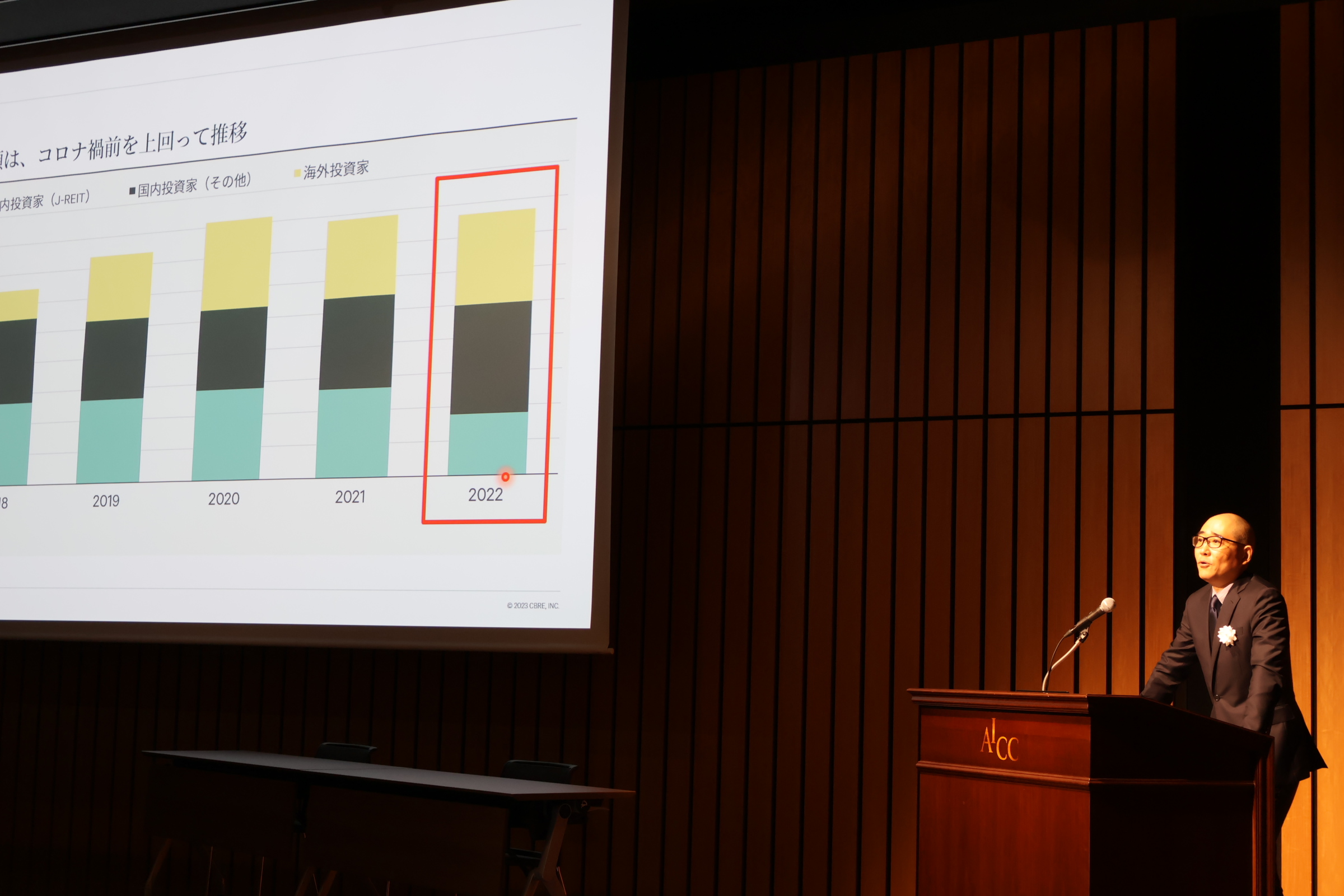

オフィスは投資対象として依然として人気

まず、投資対象としてのオフィスがどういう位置付けにあるかご覧いただきたいと思います。事業用不動産の投資推移を見るとマーケットが非常に活況だということがわかります。それがわかるのが、2020年パンデミック初年度です。世界的に見ると、事業用投資額は2019年と比較して2020年は2割減でしたが、日本は逆に1割増えています。2021、2022年は少し下がりますが、2019年と比較しては増えています。買われているアセット別に色分けしたグラフを見てみますと、一番多いのはオフィスの部分です。日本では5割程度をオフィスが占めており、オフィスが依然として人気であることがわかります。

新規オフィスビルの増加と空室率の上昇

東京のマーケットでは年間20〜30万坪のオフィスが竣工しています。先進国の大都市として東京は非常に珍しく「毎年誰かが新しいオフィスビルを作っている」状況です。特に2023年は過去と比較すると多くの新しいオフィスビルが竣工します。この2年間、パンデミックの中、あまりビルが建っているわけではありませんが、リモートワークの普及によって、大企業を中心にオフィスの床面積の縮小する動きが見られました。その結果、空室率が上がってきました。

ここからは我々の予想になりますが、これだけ短期間でオフィスの供給が増えてきますと、もう少し空室率は上がるのではないか、と見ています。2025年まではビルの空室率が上がり、その結果、賃料は若干下落傾向が続くという予想です。最近で一番下落したのはリーマンショックの頃で、2年間で30%くらい下落しました。今回は過去2年間で10%くらいの減少し、2025年までにまた10%くらい落ちるのではないか、という予想しています。

各国比較で日本は100%オフィス勤務の割合が一番高い

ここからはテナントの方々への調査となります。世界の中で弊社が世界約20カ国で行った調査結果から、日本は60%の人が毎日オフィスに出社して働いており、調査対象の中で一番高い数値となっております。「100%オフィス勤務」と「オフィスワークメインのハイブリッド」と合わせると、日本では81%の人が多かれ少なかれオフィスに来て仕事をしていることがわかり、日本人のオフィスが好きの傾向が分かるデータとなっております。

自宅よりもオフィスで働きたい

東京のとある会社で経営陣、総務と一般社員の方々を含めた、約1000人を対象に「あなたの会社は1週間に何日オフィスに来ることになっていますか」という質問に対するアンケートしました。「3日以上」と回答した人は4割を超えていますが、実際に会社に来ている人は7割を超え、会社から言われてなくても出勤している人が多いことがわかります。

さらに細かく、どういうところで働きたいか、働く場所を4カ所「センターオフィス」「サテライトオフィス」「自宅」「上記以外の場所」に分けて、どのような割合で働きたいか質問をしました。注目いただきたいのは、「自宅で働くのは週1回以下でいい」と考えている方が約半数おられます。「オフィスで働くのは週1回でいい」と考える方は約20%なので、圧倒的に出勤することを望んでいることがわかります。

オフィスでのコミュニケーションの重要性

オフィスで働きたい理由のトップは「社内コミュニケーション・コラボレーションのため」となっています。上司は若手に対して、進むべき方向を指し示したい、という思いがあるようです。概ねどの世代もコミュニケーションを求めています。

「リモートワークで一番問題と感じていることは何ですか」という質問も伺いました。ここでも、一番の課題は「従業員同士の円滑なコミュニケーション」がトップに出てきています。経営者だけに聞いた質問ですと「管理職・部下やチームのマネージメント、従業員の評価方法、部下のスキル不足をなんとかしたい」という課題があります。「リモートワークによってコミュニケーションが減った」と考えている社員が回答者の6割を超えていました。コミュニケーションがネックなことがわかります。

若い世代ほどオフィスに対する期待が大きい

アメリカのCBREでは、「社員がオフィスに来てくれないので、何をしたら出社してくれるのか」というご相談を受けることが増えています。データを見ますと、若い人ほどオフィスに求める要望が高く、多様化していることがわかります。例えば、「通勤時間を短くしたい」「交通機関のアクセスがよい」「商業・サービス施設の充実性」などが挙げられます。若い世代ほど、オフィスに「非日常性」を求めているということが他の調査結果から明らかになっており、オフィスに対する期待度は大きい、と言って差し支えないでしょう。

VUCA時代に求められる能力とは

最近「VUCAの時代」という言葉をよく耳にするようになりました。「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」が高く、なかなか予測不可能な時代では、どういう若手が求められるのでしょうか。「従順」「勤勉」「専門性」というのは従来から企業に求められていた資質だと思います。さらにVUCAの時代では、自ら手を挙げて積極的に関わっていく力である「主体性」、柔軟な発想で新しい価値や物を作り出す力である「創造性」、難しいことや逆境にそんなに簡単にくじけない力である「情熱」を持つ人材が企業に求められています。

会社中心から人中心の組織へ

こうした資質を持つ若い人たちがどうしたら企業に来てくれるのか、ということを考えていかなければなりません。単純に言えば、会社中心の組織から人中心の組織にならざるを得なくなっていきます。会社中心の組織は、企業が社員を管理し、働き方やキャリア設計を決定するという、昭和時代の会社のあり方です。人中心の組織では、社員が自らのあり方を決めます。社員が会社のリソースを活用して自分らしく働き、自らのビジョンを達成できるように企業がサポートする、というのがこれからの組織のあり方なのではないかと思います。

ABW (Activity Based Working)で選べるワークプレイス

従来の島型のレイアウトのオフィスに単純にフリーアドレスを導入すると間違いなく失敗します。フリーアドレスであることの意義を際立たせるための形が必要です。最近日本でも聞くようになった「ABW(Activity Based Working)」はフリーアドレスの発展系です。例えば、社内に自宅のようなソファに社員が集まって自由に意見交換できるスペースがあったり、集中できる個別のブースがあったり、快適なホテルのようなスペースがあったり、一つのオフィスにさまざまなタイプのワークプレイスを提供します。社員が自由に働く場所を選べるオフィスなら、少し尖った優秀な若手が働きたいと思うのではないでしょうか。

そして、忘れてはいけないのはウェルビーイングです。今後はオフィスのレイアウトや設備も、社員の健康に配慮したものになっていくのではないかと思います。オフィスは必要だが、そのあり方は大きく変わっていくだろう、というのが私の結論です。

赤坂 MAKES GOOD IDEAS「今、働く場所を考える」

講演1のリンクはこちら